復職へ向けたビリーブの多彩なプログラム

65種類の多彩なプログラム

ビリーブでは、現在 6種類のカテゴリーで、

65種類の復職へ向けた多彩なプログラムを実施しています

④身体を動かす

運動する

一緒に楽しく身体を動かしましょう。

健康管理講座

ウォーキング

ダンスパフォーマンス

ストレッチ・ヨガ

etc

⑥ビジネススキルの

維持・向上

ビジネスマナー

会議プログラム

プレゼンテーション

読書・文書要約

etc

SST

(social skills training)

ソーシャルスキルストレーニング

SST(Social Skills Training)とは「生活技能訓練」または「社会生活技能訓練」と訳され、認知行動療法に基づいたリハビリテーション技法です。ひとが社会で生活していくために、対人関係を良好に維持する技能を身につけ、自信を回復し(QOLを高める)、ストレス対処や問題解決ができるスキルを習得(再発防止)する目的ですが、これらの技法は障害に関わらず全ての人に適応できるものです。

ディベート(debate)

ディベート(debate)とは、

ある主題について

異なる立場に分かれ

議論することをいいます

(広義のディベート)。

討論(会)と呼ばれる場合も

あります。

ディベート(debate)とは、

ある主題について異なる立場に分かれ

議論することをいいます(広義のディベート)。

討論(会)と呼ばれる場合もあります。

ディベートによる

利点と効果

1. 問題意識を持つようになる。

2. 自分の意見を持つようになる。

3. 情報を選択し、整理する能力が身に付く。

4. 論理的にものを考えるようになる。

5. 相手(他人)の立場に立って考えることができるようになる。

6. 幅の広いものの考え方、見方をするようになる。

7. 他者の発言を注意深く聞くようになる。

8. 話す能力が向上する。

9. 相手の発言にすばやく対応する能力が身に付く。

10. 具体的な行動力が身に付く。

11. 協調性を養うことができる。

12. コミュニケーション能力を向上させる。

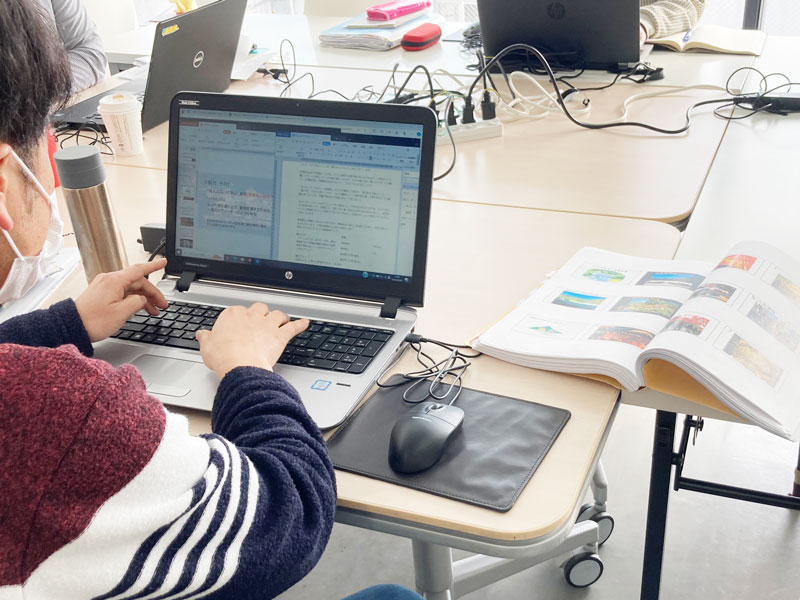

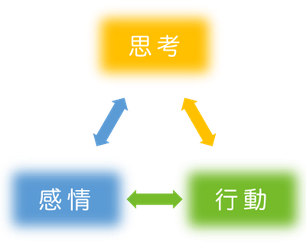

自動思考からの脱却

自動思考からの脱却とは、

認知と行動を変えることで、

つらい感情を軽減したり

取り除いたりできる心理療法です。

自動思考からの脱却とは、認知と行動を変えることで、

つらい感情を軽減したり取り除いたりできる心理療法です。

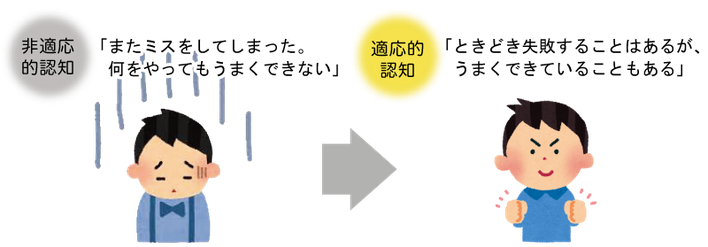

非適応的な認知から、

適応的認知への変化

非適応的な認知から、適応的認知への変化

認知トライアングル

自動思考からの脱却

プログラムを受講した利用者の声

年齢:40代

性別:男性

受講して、自分には認知の歪みが結構あると感じました。

この認知の歪みのせいで、自分の人生を自分で勝手に生きづらくしているんじゃないかとも思いましたが、こういう事を知っておけば、あまり悲観的になりすぎずに悩むことがつづきを読む

今後は、悩める思考が生じたら、その自動思考に反論してみてくよくよ思い悩まないようにしたいと思います。 いくら考えあぐねても解決方法が思い浮かばなかったら、アクションプランを考えて、行動に移してみたいです。 どちらが自分にとって良いかと思い悩んだら、適応的思考を使ってみたいと思います。

年齢:20代

性別:女性

最初の方の講座で、自動思考はみんなそれぞれ違っているんだと、改めて確認しました。

以前の講演会に参加した時に、「認知」と「行動」は変えられると確信し、実際の日常生活でも試してみようと予定しています。つづきを読む

講座の演習では、「自分の認知モデル」を書きましたが、また家でゆっくりと考えてみたいと思っています。 「ストレスに気づくこと」「解決するべき問題をはっきりさせること」「解決する力を育てる」など、全5回ありましたが、自分の中では少しずつこの3点を重視していきたいと思います。 そして、「自分や他の人を責めても、問題は解決しない。また、過去を振り返って悔やんでみても何も解決しない事。それは事実であり、冷静に考えたらわかる事なのですが実生活では感情が先走り、冷静に対処できない自分がいます。 「自動思考」・・これこそ厄介!これが自分の今後の未来を大きく変えるものなんだと思います。 おおげさと思われるでしょうが、私はそう思っています。 今はできなくても、「次」に移る事が出来たら、まずは自分を褒めようと思っています。

年齢:20代

性別:男性

言動もそうですが、心の中で自動思考が浮かんだ時、それに反論してマイナスな思考に傾かないようにしていきたいと思いました。

何か問題が起こった際に書き出して、明確化していきたいと思います。 人生には、「良い事もある」けど「悪いこともある」といった、健康的な考え方をしたいと思います

つづきを読む

自分のトリセツを作る

調子の良い時の自分ってどんな人?

調子を崩すきっかけは?

その対処法ってどんなのがある?

自分自身で、自分にとって最善の行動がとれなくなったとき、その判断は誰に委る?

自分が元気で過ごすための工夫を考え、

あらかじめリストにして、

まとめておくことによって、

あなたが人生をより豊かに生きる、

手助けになるかもしれません。

自分が元気で過ごすための工夫を考え、

あらかじめリストにして、まとめておくことによって、

あなたが人生をより豊かに生きる、手助けになるかもしれません。

自分のトリセツを作る

プログラムを受講した利用者の声

年齢:40代

性別:男性

私はこれまで、病気に対して、何も治そうとする努力が足りませんでした。

何も向き合えないまま、どうしていいかわからず、5年という月日が流れていきました。

つづきを読む

自分のトリセツを作ることによって、まず自分を客観的に見ること、気持ちの整理ができました。 具体的には、まず自分の本音としっかり向き合うことができたことが一番大きかったです。 精神論の本を買うより効果的な「自分のトリセツ」が完成しました。 希望や夢、これから仕事に就くにあたり、本当の自分としっかり向き合えるようにノートを活用していきたいと思います。

年齢:20代

性別:女性

自分の希望や責任、権利などを書き出してみて、より自分の事が分かった気がしました。

権利や責任の部分を見ると落ち着けるので、たまに眺めています。

つづきを読む

元気の出る道具箱を作り始めてから楽しさが倍増して、家で眺める時間も、作る時間も増えました。 眺めても作ってもニヤニヤできるので、いい気分転換になります。 楽しい部分だけでなく、落ちた時の対処法を考えることができたので、大変心強いノートになりました。復職してからも眺めて元気になれる武器のひとつになるように、内容をちまちまと足していきたいと思います。

年齢:20代

性別:男性

「学び」「権利」を初めて書き出したとき、本当に自分はどうありたいのかが洗いだされてきました。

希望を書き出していくと、自分がやりたいことがみえてきました。

つづきを読む

同時にこんな風なのが自分なんだという自己分析もできると思いました。常にノートを持ち歩き、思いついたことを書き加えることも楽しいです。 今後も上手に活用してみたいです。

アンガーマネージメント

プログラムを受講した利用者の声

年齢:20代

性別:女性

ー 役に立ったこと ー

感情の爆発を防ぐためにどうしたら良いか、具体的な対策がわかったので、復職後に職場でいろんな有事が発生しても対応できそうな自信がついた。

つづきを読む

「アンガーログ」や、「ハッピーログ」など、実践して行きたいものがたくさん学べました。 ー 実際に試してみたこと ー 久しぶりに友人に連絡しようとした時、「嫌われていたらどうしよう」「忘れられていないだろうか・・」「こわいこわい」といった負の感情が爆発しそうになったことがありました。 そんな時に、自分=負の感情化身 になっている事に気づくことができたので、自分と感情を切り離して客観的に考えたり、落ち着くために6秒数えたり、「私は」どうしたいのかを考えるようにしました。 ー 今後、気を付けようと思うこと ー 「ハイ。わかりました」「大丈夫です」と口癖のように言ってしまうので、復職してからは特に気を付けて行こうと思います。 嫌われないようにと、相手にとって都合の良い返答ばかりしてしまわないように、八方美人的な返答にも気を付けて行きたいです。

年齢:40代

性別:男性

ー 役に立ったこと ー

今までは、ストレスを袋いっぱいになるまで溜め込んでいました。それは、ストレスを解消する方法を知らなかったことが原因です。

つづきを読む

アンガーマネジメントを学習して、ストレスというボウルを消す方法が自分の武器としてたくさん見つかった事が役に立ちました。 ー 実際に試してみた事 ー 自分のストレスを誰かに吐き出したり、筋トレをしたりすることで、ストレスを消すことが出来たのが、一番の収穫です。 朝起きた時に、何が原因で調子が悪くなっているのかを、自分に問いかける事が出来るようになりました。 ー今後、気を付けようと思うこと ー 初心を忘れずに、他人の事も考えて行動し、失敗してもみんながリカバリーしてくれるような存在になりたいです。 自分のコンディションをチェックし、不安や悩みはアンガーマネジメントで学んで得た武器を使用して、ストレスを解消し、気持ちの切り替えをして行きます。ありがとうございました。

年齢:30代

性別:女性

ー 役に立ったこと ー

私は、日ごろから怒りやイライラ・不満が溜まりやすい性格でした。

今回、アンガーマネジメントを受講して、怒りを袋いっぱいに溜めず、 少しずつ解消することや、怒りを感じることはあっても、爆発させない事が大事だと学ぶことができ、とてもためになりました。 ー 実際に試してみたこと ー アンガーログを付けるようになりました。 例えば、イライラするイヤな事があった時でも、時間を置いて冷静になった頭で、客観的にその出来事について書いてみると、意外と大したことのない悩み事であったなと思えるようになりました。 ー 今後、試してみようと思うこと ー まず第一に、相手に期待し過ぎないようにしようと思います。私の勝手な期待が、怒りのタネになることがわかったからです。次に「べき」「せっかく」「はず」の言葉を出来るだけ使わないように気を付ける事。 そして、「当然」は人によって違うのだから、「自分が正しい」という思いに固執しないようにもしたいです。そして、怒りの袋をいっぱいにしないよう、周囲に小さなことでも相談できるように心掛けたいです。

つづきを読む

さわやかな会話術

プログラムを受講した利用者の声

年齢:20代

性別:女性

アサーショントレーニングを通じて、ノンアサーティブ(非主張的自己表現)の面が強いことを自覚することができました。 今回アサーションを学んでいて、自分がなぜその傾向にあるのかを考えてみるきっかけもになりました。 この先、自分と関係がある人達とはアサーティブな関係を築き続けていけるよう、まずは自分自身が努力し続けたいと思います。 今回のプログラムはグループワークが中心だったので、皆と意見を交わし合うことは楽しかったですし、違う意見を聞くことは新たな発見になりました。 自分の意見を言うことって悪い事じゃない。気づけて良かったです。

「なんでもいいよ」「どっちがいい?」と言うことが多く「受け身がち」で「相手任せ」になりがち。

つづきを読む

年齢:30代

性別:女性

アサーションという言葉をまず知らなくて、勉強すればするほど大切で難しいなぁと感じた。 いつしか自分の気持ちを抑えこむ癖がついてしまったのかもしれない。 TPOや相手の年齢・立場などによってコミュニケーションのコツ等は様々必要だけれでも、お互いが自他尊重してコミュニケーションをする事で傷つけず、傷つかず、前に進める話ができるのだと分かった。 また、日頃の考え方とアサーションにも密接な関係がある事を学んだ。 何かあった時に言い訳やへりくつで自分自身を変に納得させたり思い込ませたりしないで、きちんと「話をしたり、提案をする余地がある」ことを忘れないようにしたいと思います。 提案してもダメならその時また次の提案を考えるまでです。

大学の授業では傾聴とか共感とかを大切にというものが多く、ドマジメに学んでしまう私はもしかしたら、

つづきを読む

年齢:20代

性別:女性

印象に残っていること

・DESC法と一つの出来事をばらして考える。 チェックリストでは半分くらいしかアサーティブに人と接していないことが分かりました。 1人で考えず、複数人で意見を出し合いながら、プログラムを受けて「こういう風に考える人もいるのだな」といろいろな考え方が出来たのがとても新鮮に感じました。 アサーショントレーニングで忘れてはならないこと ・自分の思いを率直に表現しながら「さわやかな」人間関係を結ぶ。 ・「間違い」と「違い」は全くの別物である。その為「歩み寄り」が必要となる。 ・自分の意見や考え、気持ち、希望、欲求などを「率直」に「適切な」方法で伝える。 ・自分の基本的人権と相手の基本的人権を相互に尊重する。 この4つを大切にする。

・アサーティブ、ノンアサーティブ、攻撃的、な話し方がありアサーティブを目指す。

つづきを読む